本を読んだりスマホを見たり、細かい作業をするときにないと困る老眼鏡。いろいろな場面で使用するため、どこに置いたか忘れてしまって家中を大捜索……なんてことはありませんか?今回は、便利なグッズを活用したユーザーさんのおしゃれな老眼鏡おきばの実例をご紹介します。

収納グッズを利用する

細々としたものを整理するのに便利な、収納グッズ。ユーザーさんは手の届きやすい、いつでも気軽に取り出せる場所に収納されていましたよ。まずは、いろいろな収納グッズを活用して、老眼鏡をスッキリ収納している実例をご紹介します。

リモコンケースを使って

リビングは、1日の最も多い時間を過ごす部屋。老眼鏡は、手に取りやすいところに準備しておきたいですよね。sakamo0829さんはリビングのリモコンケースを使い、リモコンや体温計などよく使うものと一緒に老眼鏡を収納しています。深さがあるので、縦向きにしてスッキリ収納できますよ。

ペン立てを使って

伝言のメモをとったりスケジュールをチェックしたりと、電話まわりにも老眼鏡は欠かせません。電話台に置いたペン立てに、ボールペンやホチキスなどと一緒に老眼鏡を立てて入れているMayumiさん。場所をとらずに収納でき、必要なときにパッと取り出せるので便利です。

ナチュラルなカゴを使って

misacoさんは、中身が分割されている便利なカゴに、リモコンや体温計、美顔ローラーなどと一緒に老眼鏡を収納しています。素朴で温かみのあるカゴはインテリアにも馴染みやすく、出しっ放しにしていても様になります。取っ手が付いているので、簡単に移動させられるのもいいですね。

ウォールポケットを使って

数字の描かれたシンプルなデザインが魅力のウォールポケットに、老眼鏡を入れているmaronさん。ベッドからでも手が届きやすいよう、ラダ―を使って低い位置に設置しています。使い終わったらぼんと放り込むだけなので、寝る前の読書タイムなどにも最適ですね。

引っかけて収納する

続いてご紹介するのは、眼鏡ならではの収納方法と言える、引っかける収納です。場所を取らず手軽ながら、絵になるのがうれしいところ。しまうのも取り出すのも楽ちん、というのも良いですね。

ワイヤーネットに

hikaさんは、作業台の上に置いたワイヤーネットに老眼鏡を引っかけています。作業が終わったら目の前のワイヤーネットにかけるだけなので散らかりにくく、次に使うときに探すこともなくなります。老眼鏡がディスプレイの1つのようにもなっていて、見た目にも楽しい収納です。

棚のフックに

フックを利用し、老眼鏡を壁にかけて収納する方法も。直置きすると場所を取ってしまうメガネ類も、壁にかけて収納することでスッキリと片付きます。飾り棚のフックに、老眼鏡やサングラスをかけているrabiさん。4連なので、家族みんなのメガネを引っかけることができるのも便利ですね。

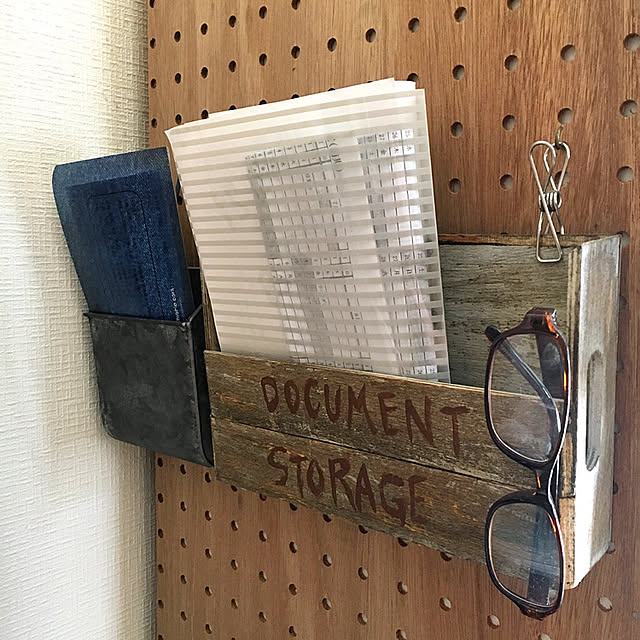

ドキュメントホルダーに

書類を入れるドキュメントホルダーの近くに、老眼鏡を置いておくのも便利です。DAYSさんは、お子さんの学校の書類などを収納している木製のドキュメントホルダーに、老眼鏡を引っかけています。プリントの細かい文字を読みたいときにパッと使うことができる上、引っ掛けるだけでもサマになりますね。

ディスプレイして収納する

こだわりの老眼鏡は、せっかくなら見せる収納を楽しんでみてはいかがでしょうか。ディスプレイすることで気分も上がりますね。お気に入りの雑貨やスタンドを活用して、インテリアの一部として老眼鏡を素敵に飾ってみましょう。

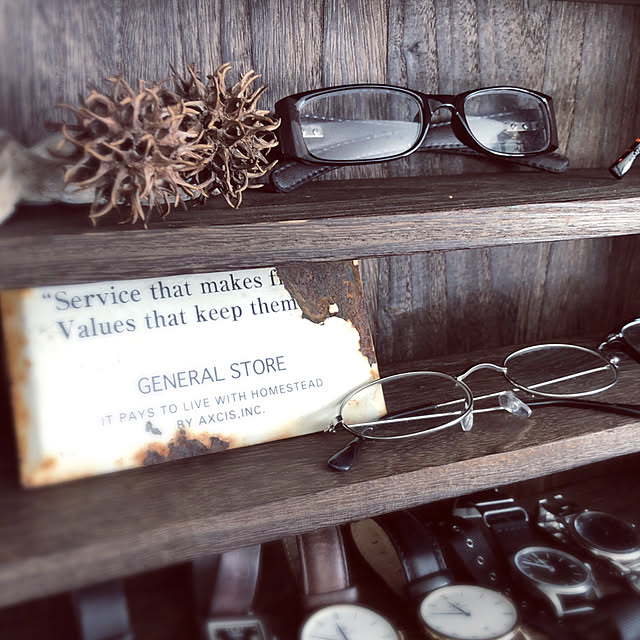

ショップのようにディスプレイ

棚に老眼鏡を飾れば、雑貨店のようなディスプレイに早変わり。ponponHOUSEさんは、木製の棚にドライフラワーや小物と一緒に老眼鏡を置いています。老眼鏡がアンティークな空間にぴったりマッチし、素敵なディスプレイスペースになっています。

インテリア雑貨を利用して

お気に入りのインテリア雑貨を、老眼鏡おきばにするアイデアも。Saorinさんは、ブリキ製のうさぎの置物に老眼鏡を置いています。うさぎが眼鏡をかけているようでかわいらしく、横に並べられた雑貨たちと一緒に窓辺スペースを彩っていますね。

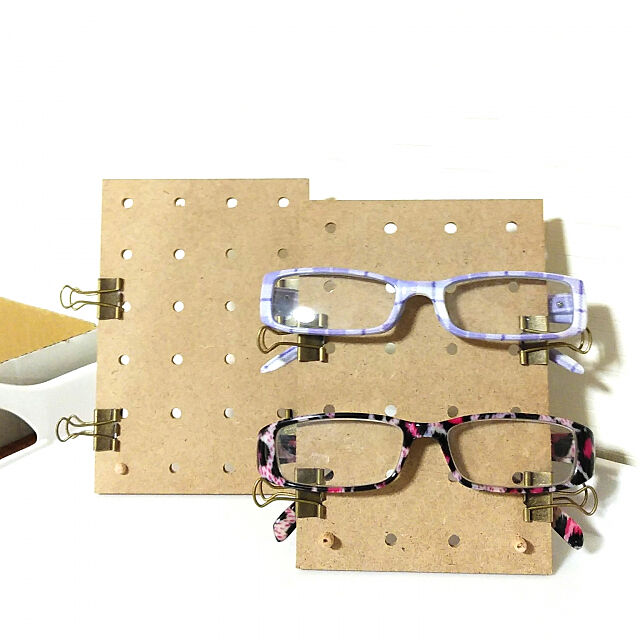

老眼鏡スタンドをDIY

Halさんはセリアのパンチングボードをリメイクして、オリジナルの老眼鏡スタンドをDIY。色鮮やかな老眼鏡がシンプルなパンチングボードに映えて、老眼鏡のデザインが際立っています。ボードにダブルクリップを挟むだけでなので、DIY初心者でも取り入れやすいアイデアです。

ついつい出しっ放しにしてしまう老眼鏡。定位置をつくることでなくすこともなくなり、日々のストレスを軽減できます。今回紹介した老眼鏡おきばのアイデアの中から、気になるものをぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

RoomClipには、ユーザーさんが投稿した「老眼鏡 おきば」のオシャレでリアルなインテリア実例写真がたくさんあります。ぜひ参考にしてみてくださいね!