公式オンラインショップ「山善くらしのeショップ」を中心に、さまざまな商品と共に、おうちがみなさんにとっていちばん心地よい場所になるお手伝いをしたい!という思いから立ち上がった「eくらしプロジェクト」。その取り組みの一環として、整理収納に関する情報を【保存版】としてまとめました!

<目次>

※タップまたはクリックで該当エリアへ遷移します。

> 片付けの悩みや困りごと、どうしたらいい?

整理収納のはじめ方

>>【STEP①】準備編

>>【STEP②】整理編

>>【STEP③】収納編

>>【STEP④】キープ編

> みんなの投稿

> イベント動画を見る

> 山善おすすめアイテム

> 「整理収納」関連記事

> 読者アンケート

「収納」をもっと使いやすくする、15個のヒント

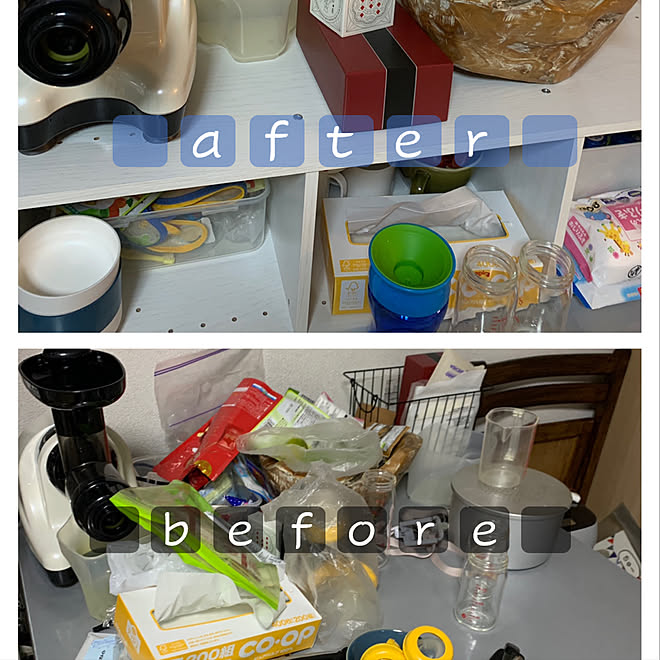

RoomClipユーザーさんに、おうちの中の悩みごとのアンケートをとった結果、収納・片付けに関することが半数以上を占めていました。今は悩みのない方でも、家族が増えたり忙しくなったりと、ライフスタイルの変化から新たに悩みが生まれる可能性もあります。だからこそここでは、整理収納の悩みを抱えるみなさんに向けて、整理収納を実践する方法や、課題解決の手助けとなれるよう、山善が提案する15個のヒントをまとめました!

TOP撮影者:reksさん(左上)・kodaminさん(右上)・pomupomuさん(左下)・mugijunさん(右下)

片付けの悩みや困りごと、どうしたらいい?整理収納のはじめ方

「今まで本を読んだりしているけどさっぱり」、「片付けてもリバウンドしてしまう」、「何からどうすればいいかさっぱりわからない」。そんな悩みにお答えするためのコンテンツです。

ここでは、整理収納を「①準備 / ②整理 / ③収納 / ④キープ」という4つのSTEPに区切って考え、皆さんが行動するためのきっかけになることを目指しています。

それではさっそく、そのSTEPを順番に見ていきましょう。

STEP① 準備編 〜まずは「わたしとモノ」に向き合う〜

「◯◯の使い方を知りたい」「すっきりできるおすすめ収納アイテムは?」「モノがとにかく多くて困ってる」そんな具体的な対処法が気になるところですが、ちょっと一息。まずはじめに知っていただきたい大事なポイントがあります。

片付けたいと考えている場所には、どんなものが入っていますか?少しずつ始めようとしている方も多いと思いますが、それでは整理収納を進めることができません。まずは全部出して、中にあるモノを確認することから始めましょう。

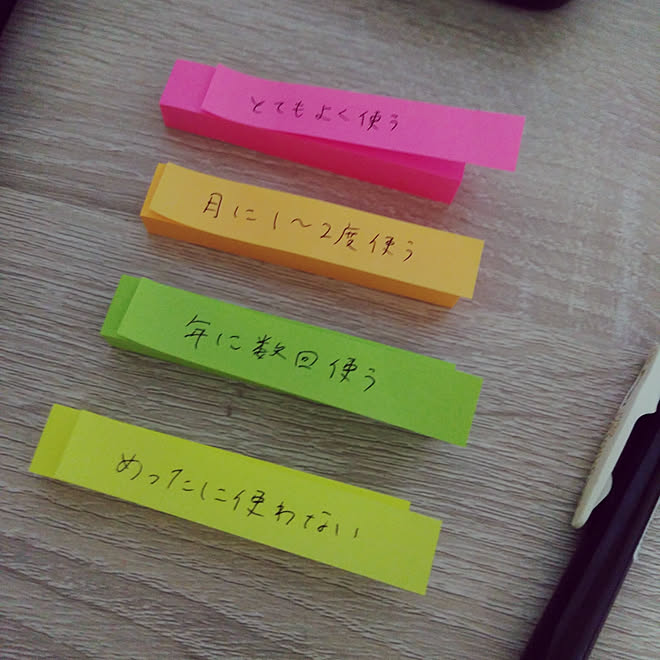

全部出したら、それらを1つ1つ確認し、今の自分に必要なモノか?いつ使うか?を考えてみましょう。その際に、使用頻度に合わせて仕分けをすると、モノを「整理」することができます。

確認を進めていくと、今後も使うか分からなかったり、悩むモノが出てくると思います。しかし、無理にそれを手放す必要はありません。一旦退避させ、1ヶ月後に自分にとってどんなモノなのかを改めて判断しましょう。このようにして、まずは収納にあるすべてのモノに向き合うことが大切なのです。

STEP② 整理編

準備運動ができた後は、いざ実践。まず最初の大きな取り組みが「整理」です。作業のコツだけでなく、モノが増える・捨てられない理由についても一緒に考えます。

「モノが多くて困っている」「いつの間にかモノが増えてしまう」……整理収納に悩みを抱える多くの方から、よくこんな声を耳にします。この悩みの原因をしっかり知るために、まずは整理したい場所にあるモノを4つに仕分けてみましょう!

A アクティブ(よく使うモノ)

そのスペース(収納)にいく頻度と同じくらい出し入れする回数があるモノ

B スタンバイ(使うタイミングが明確なモノ)

季節ごと、月1回など、定期的に使用することがわかっており、その時々ですぐに取り出せるモノ

C さよなら(手放して良いモノ)

手放していいモノ

D とりあえず(持っているモノ、捨てないモノ)

手放していいか迷ったり、家族や他の人の持ち物で自分では判断できないモノ

仕分けたあと、さよならのモノ以外を元に戻してみましょう。どんなモノが多くあったか、自分のスペースを振り返ってみると、これまで困っていた原因がわかります。

きっと、B〜Dのモノが多かったはずです。その中でも……

・Bのスタンバイが多い方

スタンバイしているモノが、ちゃんと覚えておけるか、そのときになったらすぐに取り出せるか、を考えて見直すといいですよ。

・Cのさよならが多い方

さよならして空いたスペースで、アクティブに使ったり、スタンバイしているアイテムを使いやすく配置しましょう。

・Dのとりあえずが多い方

「とりあえず捨てないモノ」「なんとなくあるモノ」について、なぜ取っておくか考えてみましょう。

仕分けてアイテムを見直しても、なかなか捨てることができない!そんな方も多いはず。「捨て方がわからない」「人からもらったモノでしがらみがある」「もったいない」……そんな理由が出てきたら、自分にとって何が大切なのか考えてみましょう。

特に「もったいない」はよく出る理由ですが、モノとしては使える、価格が高価だったモノが、今のあなたにとってどれだけ大事なのか、他に優先するモノがないか、整理を通して見つめてみましょう。モノを大事にしすぎて、「あなた」が暮らしにくくなっていないでしょうか。大事にしたいモノがわかれば、手放していいモノも自然とわかってくるはずです。

STEP②整理編の最後に、収納場所の採寸の仕方も簡単にご紹介します。注意すべきポイントを押さえて、使いやすい収納アイテムを見つけましょう。

収納アイテムを出し入れできるサイズを知るためには「幅・奥行き・高さ」の3面を計測します。その際に、次の2つのことにも注意しましょう。スペースの中のサイズのみで収納アイテムを考えてしまうと、出し入れできず使いにくくなってしまう場合があるんです。

1. 収納スペースにある金具や柱に注意し、あわせて扉の間口も確認すること!

2. 巾木、廻り縁、金具など、収納スペースのでっぱりもしっかり確認すること!

▲幅・奥行き・高さを測る

▲出し入れする間口に注意

▲巾木

▲廻り縁

▲金具

STEP③ 収納編

整理を経て付き合うことにしたモノたちを、いかに使いやすくするのかを考えます。スペースやアイテムの基本を押さえ、乱れにくい「収納」を作りましょう!

失敗しない収納の順番

【コツ7】から【コツ9】の順番で「収納」を実践しましょう。

スペースには広さだけでなく、使いやすさがあります。よく使うものは一番出し入れしやすい場所に配置します。自分にとっての使いやすい“一等地”がどこなのか、スペースを仕切って考えてみるとわかりやすいですよ。

スペースを仕切る

・高さ= 中 → 下 → 上

・奥行き = 手前 → 奥

自分にとって動作をや負担の少ない出し入れ作業ができるのはどこか、区切って探してみてください。

「収納」を考える上で大事なのは「戻す」ときです。「使う」ときはニーズがあるので、どんな場所でも取り出そうとします。ですが「戻す」ときに、手が届きにくい場所だったり手間がかかると、面倒になりがちです。だからこそ、「戻しやすいか」をよく考えることが大切です。

そんな「仕切る」ことや、「出し入れ」しやすさをサポートする役割として、いよいよ収納アイテムが登場します。下の表で、アイテムごとの特徴をまとめてみました。

収納アイテムの特徴

図の補足:

【アクション】アイテムを使うときの出し入れの最低アクション数

【容量効率】同じスペースでモノを入れられる容量

【わかりやすい】何が入っているか?など、収納したモノの見た目の分かりやすさ

【すっきり】すっきりしているか?生活感が出ないか?などの見た目のすっきりさ

おうちの中にはその人しか使わないスペース、ご家族で使うスペースがあると思います。使う人がそれぞれわかるスペースになっているか確認しましょう!

ここまで順番に実践すれば、使いやすい「収納」の完成です!

クローゼットや押入れの収納におすすめのアイテム特集があるので、ここまで来たらぜひ参考にしてみてください。

【STEP④】キープ編

「キープ」のステップにおいて重要なのは、完成した収納スペースをそのまま保つことではなく、“使いやすさ”を持続させること。暮らしの変化に合わせて、収納を見直していくポイントをご紹介します。

キープ&見直しのポイント

自分で買うものはもちろん、もらいものなどでいつのまにか収納スペースがいっぱいになっていませんか?暮らしの中で、モノは自然と増えていきます。何かを買うとき、もらうときは、「いつ使うのか」「しまうスペースはあるか」などを意識しましょう。

毎日使うものなのに取り出しにくい場所・片付けにくい場所にしまっていたり、あまり使わないのに目立つ位置に置いていたり。季節やライフスタイルの変化に合わせて、モノの使用頻度も変わります。「スタンバイ」させていたクリスマスツリーが、実は「とりあえず」になっていたりすることもあるので、シーズンアイテムは季節ごとに見直したいですね。

モノによっては予定より増えすぎて、他のスペースをジワジワと侵食している場合も。「ストック買いした食品、パントリーに置く場所がないからとりあえず食器棚に……」なんてことにならないように、適正量とスペースのバランスを再検討してみましょう。“安くてお得”、“いつか使うはず”のせいで、逆に暮らしにくくなっているかも知れませんよ。

毎朝出かける前にバタバタしてしまう人は、おでかけ前の一連の動きをおさらいしてみましょう。身支度に必要なものがバラバラに配置されていないか、取り出しにくい場所にしまいこまれていないか。それぞれのアイテムが効率良く、スムーズに取り出せる位置にあるのがベストです。

アイテムごとの定位置を決めたら、使う人全員がそのルールを理解している必要があります。たびたび「アレはどこ?」「コレはどこにしまうの?」と聞かれる場合は、マスキングテープなどでラベリングしておくと◎。お子さんのものはお子さんの手の届きやすい場所にする、同じ作業に使う道具は1ヶ所にまとめておく、などの工夫も大切です。

定点観測で、変化を振り返る

収納の使いやすさをキープするには、どんなタイミングで見直すのが良いのでしょうか?オススメは、毎月の定点観測で写真を撮っておくこと。もちろん自分ひとりでコツコツと記録しておくのも良いですが、RoomClipに投稿することで、整理収納作業の仲間を増やすのも良いかもしれませんね♪

収納のお悩みを解決する15個のコツ、いかがでしたか?大掃除やお片付けが終わると「これで終わった!」と思ってしまいがちですが、あえてそこをスタート地点と考えるのが◎。自分のペースで、快適なおうちづくりを続けていきましょう♪

”はじめる整理収納”みんなの投稿

「暮らしの変化とともに、モノや見た目が“あなた自身”より重視されていないか、見つめてみましょう。悩んだら、引き出し1段でも、カバンの中でも、全部出して、まずは動いてみましょう。どうしても気が重かったら、無理は禁物。整理収納はあなたにポジティブなはたらきを与えてくれるものです。“片付けしなきゃ”じゃなく、“片付けたい”な心持ちが大切だと思います。まずは『はじめる』、そして『楽しむ!』に、徐々に変えていきたいですね!」

“はじめる整理収納”で集まった投稿はこちら!

(画像をタップすると投稿詳細に遷移します。)

動画をみて理解を深めよう

過去4回開催された、オンラインイベント「はじめる整理収納 online」の動画もチェックしてみてください。

STEP① 準備編イベント動画

STEP② 整理編イベント動画

STEP③ 収納編イベント動画

STEP④ キープ編イベント動画

STEPを5分にまとめた動画

山善おすすめアイテムの紹介記事

楽天市場のキッチン収納ランキングでも1位を取るなど、大ヒット商品。今回はRoomClipユーザーさんのお部屋での使い方をレポート!

記事を読む

山善アイテムを使ってくれているユーザーさんのお部屋の写真を交えて、うまく収納するためのコツをまとめました!

記事を読む

「ROOM'S(ルームス)」を活用した、上手なリビング収納を見ていきましょう!

記事を読む

「家の中のあらゆるところを『すっきり』して、生活を豊かにしてほしい!」という「おうちすっきりプロジェクト」の思いがまさに具現化した「おうちすっきりボックス」。

記事を読む「整理収納」関連記事

■キッチンにとけこむ、すっきり収納!【山善おうちすっきりプロジェクト通信vol.9】

■【おうちすっきりプロジェクト】「しまう」だけじゃない!おうちをすっきりさせる5つの「行動」

■きれいをキープする “すっきり技” を取り入れれば、家中快適!【山善おうちすっきりプロジェクト通信vol.20】

■このひと工夫で大違い!お掃除がもっと楽になる2つのポイント【山善おうちすっきりプロジェクト通信vol.21】

■みんなの押入れ・クローゼットすっきり収納術【山善おうちすっきりプロジェクト通信 vol.17】

よろしければアンケート(設問3つ)にご協力お願いします。