♡愛用のマグカップ♡

イベント参加しまーす♪

マグカップと言うより フリーカップですね➿

昨日のおやつタイム

主人が ドラッグストアでどら焼き見つけて

2種類あり どっちにしようかと悩んでたら

2種類買って 半分こにしようと

2種類買ってきました

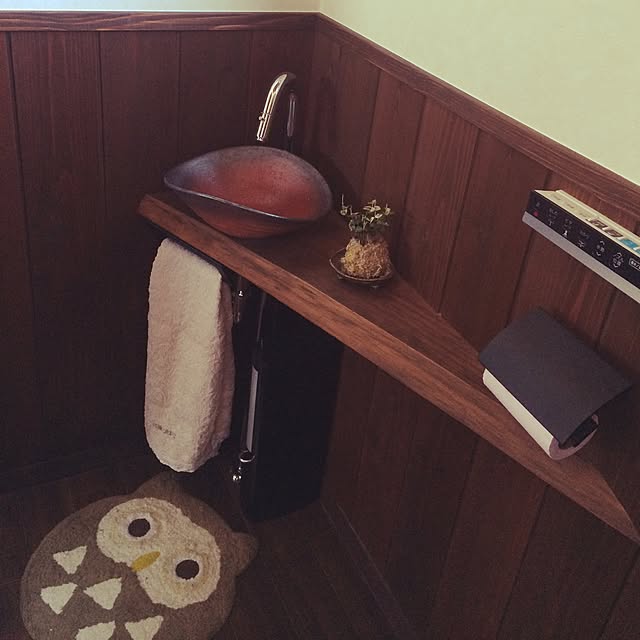

① 廃材の板のトレーに

ダイソーのスレートプレートに

どら焼き

餡子とクリーム 餡子とバターを半分こにして

庭に咲いてるビオラを取って来て

乗せてみました

マグカップと言うより フリーカップかな➿

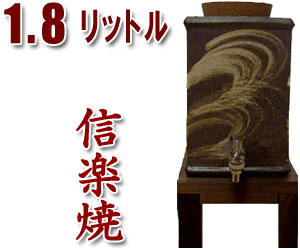

これは 信楽焼き焼きで

甥っ子の結婚式の時の引き出物➿✨

お嫁さんの実家が信楽焼きの窯元で

頂きまた➿✨

持ちやすくて ビール入れても

冷たい飲み物入れても いい感じです

随分前にダイソーで買った ガーデン雑貨の妖精のさんも一緒に

②カフェ風にしてみました

③反対側から

どら焼き 両方とも美味しかったです➿

♡愛用のマグカップ♡

イベント参加しまーす♪

マグカップと言うより フリーカップですね➿

昨日のおやつタイム

主人が ドラッグストアでどら焼き見つけて

2種類あり どっちにしようかと悩んでたら

2種類買って 半分こにしようと

2種類買ってきました

① 廃材の板のトレーに

ダイソーのスレートプレートに

どら焼き

餡子とクリーム 餡子とバターを半分こにして

庭に咲いてるビオラを取って来て

乗せてみました

マグカップと言うより フリーカップかな➿

これは 信楽焼き焼きで

甥っ子の結婚式の時の引き出物➿✨

お嫁さんの実家が信楽焼きの窯元で

頂きまた➿✨

持ちやすくて ビール入れても

冷たい飲み物入れても いい感じです

随分前にダイソーで買った ガーデン雑貨の妖精のさんも一緒に

②カフェ風にしてみました

③反対側から

どら焼き 両方とも美味しかったです➿

![[送料無料][信楽焼][食器][お皿][北欧]「北欧食器から影響をうけたモダンな信楽焼」滋賀県 文五郎窯(ぶんごろうがま)十草 徳利セット[信楽焼](和楕円皿/陶器/信楽焼/贈答品/デザイン/冷酒/プレゼント/冬)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/realjapanprojectstore/cabinet/item8/img69411625.jpg)

![信楽焼 たぬき 夫婦 狸 8号 [ご希望で 名入れ 対応※有料] 信楽焼たぬき 小さい 狸 置物 金運 グッズ 開運 タヌキ 陶器 かわいい たぬき おしゃれ たぬき置物 信楽 tanuki 焼き物(MB084-06G)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mugen-tobo/cabinet/tanuki/0021tanu01.jpg)

![信楽焼 たぬき お願い祈り 狸 7号 オス [ご希望で 名入れ 対応※有料] 信楽焼たぬき 小さい 狸 置物 金運 グッズ 開運 タヌキ 陶器 かわいい たぬき おしゃれ たぬき置物 信楽 tanuki 焼き物(MB083-05G)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mugen-tobo/cabinet/tanuki/0002tanu04.jpg)

![DPN-40135Y DAIKO 信楽焼 薄茶化粧土 コード吊ペンダント [LED電球色]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/terukuni/images/daiko_5/dpn-40135y.jpg)

![[送料無料][信楽焼][食器][お皿][北欧]「北欧食器から影響をうけたモダンな信楽焼」滋賀県 文五郎窯(ぶんごろうがま)十草 徳利セット[信楽焼](和楕円皿/陶器/信楽焼/贈答品/デザイン/冷酒/プレゼント/冬)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/realjapanprojectstore/cabinet/item8/img69411625.jpg)

![信楽焼 たぬき 夫婦 狸 8号 [ご希望で 名入れ 対応※有料] 信楽焼たぬき 小さい 狸 置物 金運 グッズ 開運 タヌキ 陶器 かわいい たぬき おしゃれ たぬき置物 信楽 tanuki 焼き物(MB084-06G)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mugen-tobo/cabinet/tanuki/0021tanu01.jpg)

![信楽焼 たぬき お願い祈り 狸 7号 オス [ご希望で 名入れ 対応※有料] 信楽焼たぬき 小さい 狸 置物 金運 グッズ 開運 タヌキ 陶器 かわいい たぬき おしゃれ たぬき置物 信楽 tanuki 焼き物(MB083-05G)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mugen-tobo/cabinet/tanuki/0002tanu04.jpg)

![DPN-40135Y DAIKO 信楽焼 薄茶化粧土 コード吊ペンダント [LED電球色]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/terukuni/images/daiko_5/dpn-40135y.jpg)